産業廃棄物とは

廃棄物の分類

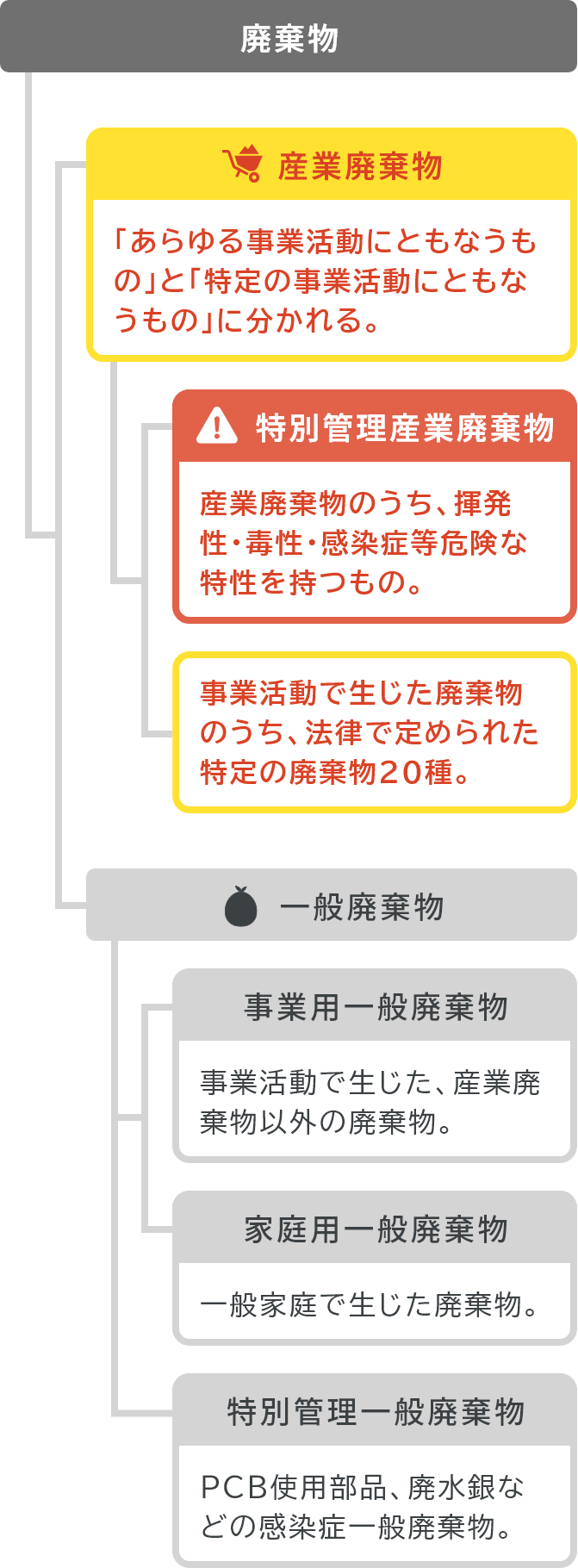

廃棄物は、大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されます。

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、工場や事業所などの事業活動に伴って生じる廃棄物のことを指します。

具体的には、製造業、建設業、商業、農業など、さまざまな業種で発生する不要な物や使用済みの資源が含まれます。産業廃棄物には、一般の生活ごみとは異なる性質や環境への影響があるため、適切な処理が法律で定められています。

この廃棄物はさらに細分化され、燃えるごみ・燃えないごみのほか、特に有害な物質が含まれる「特別管理産業廃棄物」として分類されることもあります。産業廃棄物の適切な管理と処理は、環境汚染の防止や持続可能な社会の実現において重要な役割を果たしています。

一般廃棄物とは

一般廃棄物とは、家庭や事業活動において日常的に発生する廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものを指します。主に家庭から出るごみや小規模な事業所から出る廃棄物が含まれ、具体例として、生活ごみ(生ごみ、紙くず、プラスチック類)、大型ごみ、粗大ごみなどがあります。

一般廃棄物は、各自治体が収集・運搬・処理を行い、その処理方法や分別ルールは地域ごとに異なります。適切な処理が行われることで、リサイクルや環境保全に貢献し、持続可能な社会の構築に寄与しています。

違い

|

|

|

|

|---|---|---|

| 発生源 | 工場や事業所などの事業活動から | 主に家庭や小規模な事業所から |

| 種類 | 建設廃材、廃油、化学物質など、事業活動に特有の廃棄物 | 生ごみ、紙くず、プラスチックなど、日常生活で発生するゴミ |

| 処理の責任者 | 排出事業者 | 市区町村 |

| 法的規制 | 処理には厳しい法的規制があり、産業廃棄物処理業者が関与する | 各自治体が条例で分別・収集方法を決定し、適切に処理 |

| 環境への影響 | 有害物質を含むものも多く、適切な処理が環境汚染防止に重要 | 主に日常ごみであるため環境への影響は少ないが、分別とリサイクルが推奨される |

|

|

|

|---|---|

| 発生源 | 工場や事業所などの事業活動から |

| 種類 | 建設廃材、廃油、化学物質など、事業活動に特有の廃棄物 |

| 処理の責任者 | 排出事業者 |

| 法的規制 | 処理には厳しい法的規制があり、産業廃棄物処理業者が関与する |

| 環境への影響 | 有害物質を含むものも多く、適切な処理が環境汚染防止に重要 |

|

|

|

|---|---|

| 発生源 | 主に家庭や小規模な事業所から |

| 種類 | 生ごみ、紙くず、プラスチックなど、日常生活で発生するゴミ |

| 処理の責任者 | 市区町村 |

| 法的規制 | 各自治体が条例で分別・収集方法を決定し、適切に処理 |

| 環境への影響 | 主に日常ごみであるため環境への影響は少ないが、分別とリサイクルが推奨される |

種類

産業廃棄物の種類一覧

産業廃棄物の種類一覧

| あらゆる事業活動に伴うもの | |

|---|---|

1燃え殻 |

木灰、石炭がら、クリンカ、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、廃カーボン、廃活性炭、コークス灰、重油灰、煙道灰、アルミ灰、下水道焼却灰、製紙スラッジ焼却灰、各種重金属含有焼却灰など焼却残灰、水銀含有ばいじん等 |

2汚泥 |

有機汚泥(排水処理汚泥、下水汚泥等)、無機汚泥(建設汚泥、珪藻土かす、炭酸カルシウムかす等)、水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物 |

3廃油 |

鉱物性油(潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油等)、動植物性油、溶剤、タールピッチ等 |

4廃酸 |

無機廃酸(廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸等)、有機廃酸(廃酢酸、廃シュウ酸、廃クエン酸等)、写真定着廃液、染色廃液(漂白浸漬工程、染色工程)、エッチング廃液、廃棄飲料等すべての酸性廃液、水銀含有ばいじん等 |

5廃アルカリ |

脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、廃ソーダ液、アンモニア廃液、金属せっけん廃液、廃灰汁、ドロマイト廃液、黒液(チップ蒸解廃液)、フォトレジスト剥離液、染色廃液(精錬工程、シルケット加工)等すべてのアルカリ性廃液、水銀含有ばいじん等 |

6廃プラスチック類 |

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)、その他合成高分子系化合物、塗料かす・廃インキ(固形状のもの)、接着剤かす、ライニングくず、化粧合板くず、ゴムキャタ、防舷材(合成硬化ゴム)、廃ベークライト(プリント基板等)、モールド機器(エポキシ樹脂等)、石綿含有産業廃棄物(Pタイル等)、水銀使用製品産業廃棄物・軟質系:ポリプロピレン、ポリエチレン等・硬質系:ナイロン製品、合成フェルト、FRP、ユニットバス、漁網等・重量系:鉄板付ウレタン外壁、タイルカーペット、絨毯人工芝、長尺、テント生地等の重量物等・塩ビ系:塩ビクロス、長尺シート、ビニール系床材、人工芝・ラバーマット、シート(防水・防炎・防草)、タイルカーペット、塩ビ管、雨樋、ホース等・発泡スチロール、スタイロフォーム、発泡ウレタン |

7ゴムくず |

生ゴム、天然ゴムくず |

8金属くず |

鉄くず、スクラップ、鉄鋼破片、非鉄金属破片、ブリキくず、トタンくず、鉛管くず、銅くず、アルミくず、研磨くず、切削くず、バリ、ショット粉、スチールコード、鉄骨・鉄筋くず、基盤、空き缶、水銀使用製品産業廃棄物 |

9ガラスくず・ コンクリートくず・ 陶磁器くず |

ガラス類(板ガラス等)、グラスウール(断熱材)、廃空ビン類、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉、けい酸カルシウム板、ロックウール系吸音板、土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず、かわらくず、石膏型、タイルくず、石膏ボードくず、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、石綿含有産業廃棄物(含綿セメント板、岩綿吸音板等)、水銀使用製品産業廃棄物 |

10鉱さい |

鋳物廃砂、高炉・転炉・電炉等のスラグ(残さい)、キューポラ・溶鉱炉のノロ、ドロス、カラミ、スパイス、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鉱じん、アルミドロス、水銀含有ばいじん等 |

11がれき類 |

コンクリート破片、アスファルト破片、ALC解体廃材、その他がれき類 |

12ばいじん |

大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設で集められたものバグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト、石炭灰、コークス灰、製紙スラッジ焼却ダスト、SUSダスト、EP灰、廃砂ダスト、転炉ダスト、鉄鋼ダスト、電気炉ダスト、キューポラダスト、各種重金属含有ダスト、水銀含有ばいじん等 |

| 特定の事業活動に伴うもの | |

|---|---|

13紙くず |

建設業に係るもの、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず、旧ノーカーボン紙、建材の包装紙、板紙等 |

14木くず |

建設業に係る木くず、建設業に係る伐採材・抜根材、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木くず、木材片、カンナくず、おがくず、バーク類、パレット、梱包材くず、板きれ、廃チップ、樹皮(バーク)等 |

15繊維くず |

建設業に係るもの、木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、不良くず、本畳等の天然繊維くず |

16動植物性残さ |

食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ製造業を除く)、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動植物の残さ(あめかす、のりかす、魚や獣のあら、醸造かす、発酵かす等) |

17動物系 固形不要物 |

と畜場及び食鳥処理場で家畜の解体等により生じた固形状の不要物 |

18動物のふん尿 |

畜産農業から生じた牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿 |

19動物の死体 |

畜産農業から生じた牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体 |

20政令 第13号廃棄物 |

コンクリート固型化物、上記1~19の産業廃棄物を処理したもので1~19に該当しないもの |

特別管理産業廃棄物の

特別管理産業廃棄物の

種類一覧

廃油 |

揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70゜C未満の燃焼しやすいもの) |

|---|---|

廃酸 |

著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの) |

廃アルカリ |

著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの) |

感染性産業廃棄物 |

医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動等に伴い発生した産業廃棄物のうち、排出後に人に感染性を生じさせるおそれのある病原微生物が含まれ、若しくは付着し、又はそのおそれのあるもの |

特定有害産業廃棄物 |

|

廃PCB等 |

廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油 |

PCB汚染物 |

|

PCB処理物 |

廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの (厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。) |

指定下水汚泥及びその処理物 |

「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める 基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの |

鉱さい及びその処理物 |

「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの |

廃石綿等 |

|

表2に掲げる産業廃棄物 及びそれらの処理物 |

産業廃棄物の種類ごとに政令別表第3に掲げる施設、またはその施設を設置する事業場から生じる産業廃棄物で、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの |

廃棄物処理法とは

廃棄物処理法

(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は、

廃棄物を適切に処理し

環境を守るために定められた法律です。

廃棄物を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類し、それぞれの適正処理を義務化することで、環境保全と公衆衛生の向上を図ります。また、廃棄物の不法投棄防止や、リサイクルと資源の有効活用を推進し、持続可能な循環型社会の実現を目指しています。

清掃に関する法律(廃棄物処理法)

ページはこちら

法整備の背景

廃棄物処理法は、日本の高度経済成長期に、廃棄物の増加と不適切な処理が環境汚染や健康被害を引き起こしたことを背景に制定されました。そして、現代も定期的な法改正により、時代のニーズに応じた環境保護が進められています。

対象者

排出事業者 |

工場やオフィス、商業施設などで廃棄物を排出する事業者が対象です。産業廃棄物の処理に関しては、排出者自身が責任を負い、適切な処理を行う義務があります。 |

|---|---|

一般市民 |

一般家庭から発生するごみ(一般廃棄物)について、市民には分別ルールの遵守や適切な廃棄が求められます。 |

地方自治体 |

市区町村は一般廃棄物の収集・運搬・処理の責任を負い、住民に対する分別・収集ルールの周知や、適切な処理の実施を行います。 |

廃棄物処理業者 |

廃棄物の収集、運搬、処理を行う業者は、許可を取得し、法律に基づいた処理を行う義務があります。 |

特別管理廃棄物の 処理関係者 |

特別管理産業廃棄物(有害物質を含むもの)を扱う事業者や処理業者には、特別な取り扱い基準や管理が課されます。 |

リサイクル業者や 中間処理業者 |

資源循環やリサイクルを行う業者も、法に基づいた適切な処理と管理を行う責任があります。 |

処理責任

-

一般廃棄物

市区町村が処理責任を負い、地域の分別ルールに基づいて収集・運搬・処理を行います。一般市民にも、分別や適切な廃棄に協力する義務があります。

-

一般廃棄物

発生源である排出事業者に、適正な処理または許可業者への委託が義務付けられています。また、処理状況を確認し、記録を管理する責任も負います。

-

一般廃棄物

有害な廃棄物を含む場合、より厳しい管理が必要です。処理業者には、安全確保のための保管基準や処理基準が定められ、専門知識と設備が要求されます。

罰則

-

不法投棄

廃棄物を無許可の場所に捨てた場合、最大5年の懲役または1,000万円以下の罰金が科され、法人が関与した場合は罰金が最大3億円に増額されます。

-

無許可処理

許可なく収集・運搬・処理を行った場合、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されます。

-

虚偽報告や帳簿の不備

処理に関する虚偽報告や、管理帳簿を適切に管理しない場合も罰則の対象となります。

産業廃棄物

処理委託契約書とは

産業廃棄物を排出する事業者が、許可を得た廃棄物処理業者に処理を委託する際に締結する契約書です。この契約書により、排出事業者と処理業者が適切な処理を行うことが確認され、違法な処分や不法投棄を防ぐ仕組みが構築されています。契約書は、廃棄物処理法に基づき、適正な処理を保証するための重要な書類とされ、以下の内容が含まれます。

契約内容 |

委託する廃棄物の種類や数量、処理方法(収集・運搬・最終処分)などを明記します。 |

|---|---|

処理責任 |

委託者(排出事業者)が最終的な処理責任を負うことが記載され、処理の適正確認が義務付けられます。 |

処理業者の許可 |

処理を請け負う業者が必要な許可を有しているか確認し、委託契約を結ぶ必要があります。 |

マニフェストの発行 |

契約に基づき、処理状況を把握するためにマニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行・管理が求められます。 |

産業廃棄物

処理業の許可

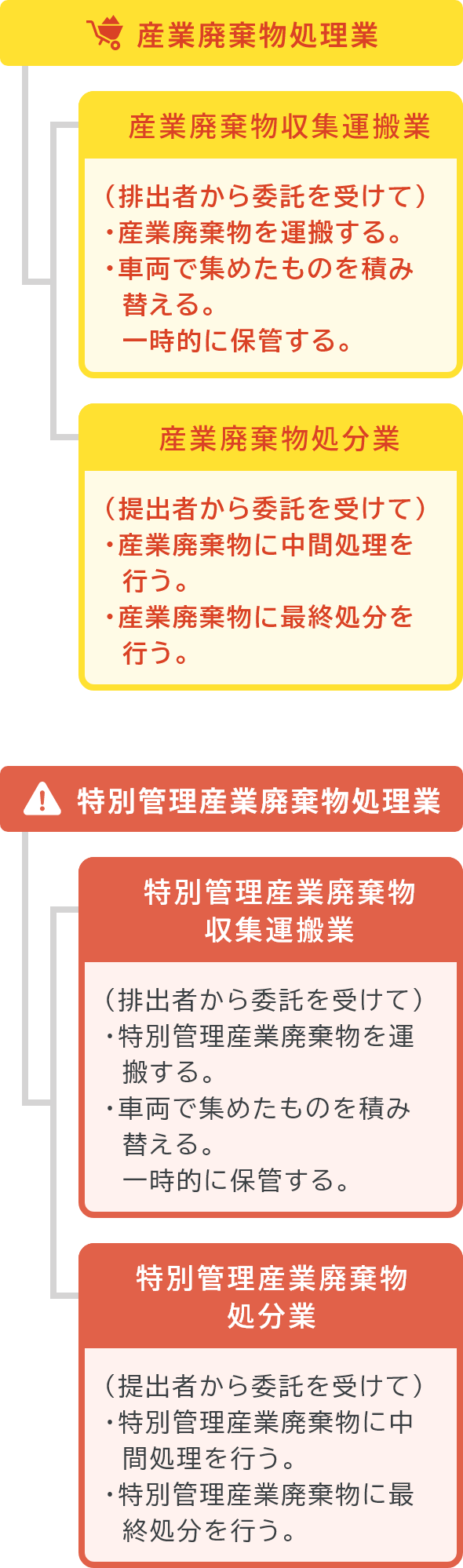

産業廃棄物処理業の許可には、「産業廃棄物収集運搬業許可」と「産業廃棄物処分業許可」の2種類があります。尚、収集運搬業の許可を持つ業者が処分業も行う場合は、別途処分業の許可を取得する必要があります。また、産業廃棄物処理業と特別管理産業廃棄物処理業は別種類の許可とされており、許可の基準も異なります。